Sabato 9 Aprile 2022. Presentazione di AlphaBeta in Jepis Bottega.

Caro Luca, oggi il nostro amico Michele Croccia ha pubblicato una sua foto accompagnata da un breve testo, le puoi vedere in ordine:

Amici, condivido con voi questa piccola gioia. Qualcuno già le ha viste, da qualche giorno stiamo finalmente usando le nuove tovagliette personalizzate, disegnate dentro Jepis Bottega e in collaborazione con Scritte – Manufatti Narrativi, un progetto tutto cilentano. Come sempre ci piace aggiungere un po’ di magia anche qui: questa prima stampa è numerata 001 e saranno edizioni limitate e uniche. La prossima stampa sarà la 002, con altri temi e altri messaggi che gireranno attorno al mondo della Pietra Azzurra. Ci piacerebbe anche ricevere vostri pareri e suggerimenti, sia qui che di persona. Fateci sapere.

#lieviti

Michele come accade spesso ha fatto prima di me, ma la cosa naturalmente mi ha fatto piacere a prescindere, aggiungo di più, mi ha fornito il pretesto per aggiungere una piccola cosa, riguarda i quadratini che puoi vedere a destra, i QR Code, che danno la possibilità di guardare dei piccoli documentari girati da Giuseppe che hanno accompagnato il suo cammino di pizzaiolo contadino e narratore. Quello che voglio sottolineare è che sono contenuti veri, non spot pubblicitari, possono essere visti nell’attesa non solo per curiosità e per diletto ma anche per “rubarsi”, come avrebbe detto tuo nonno, un po’ del mestiere di Michele, che dice tante cose interessanti per comprendere il suo rapporto con il lievito e la pizza.

Un’ultima cosa prima di salutarti, prima della prossima uscita proporrò a Giuseppe e Michele di fare una chiamata, una call to action come dite voi, per chiedere agli amici e ai clienti de La Pietra Azzurra di proporre un video da stampare sulla tovaglietta, ad ogni nuova uscita ne selezioniamo uno e mettiamo il QR Code, ripeto, magari è una scemità, ma magari no, e in ogni caso tocca a loro decidere. Alla prossima.

Un Dio che gli esseri umani non li ha creati, ma trovati.

Dare un nome alle cose è la grande e seria consolazione concessa agli umani.

Il risultato non è che la minima parte dell’esperienza.

APPUNTI, 1942 – 1993, ADELPHI

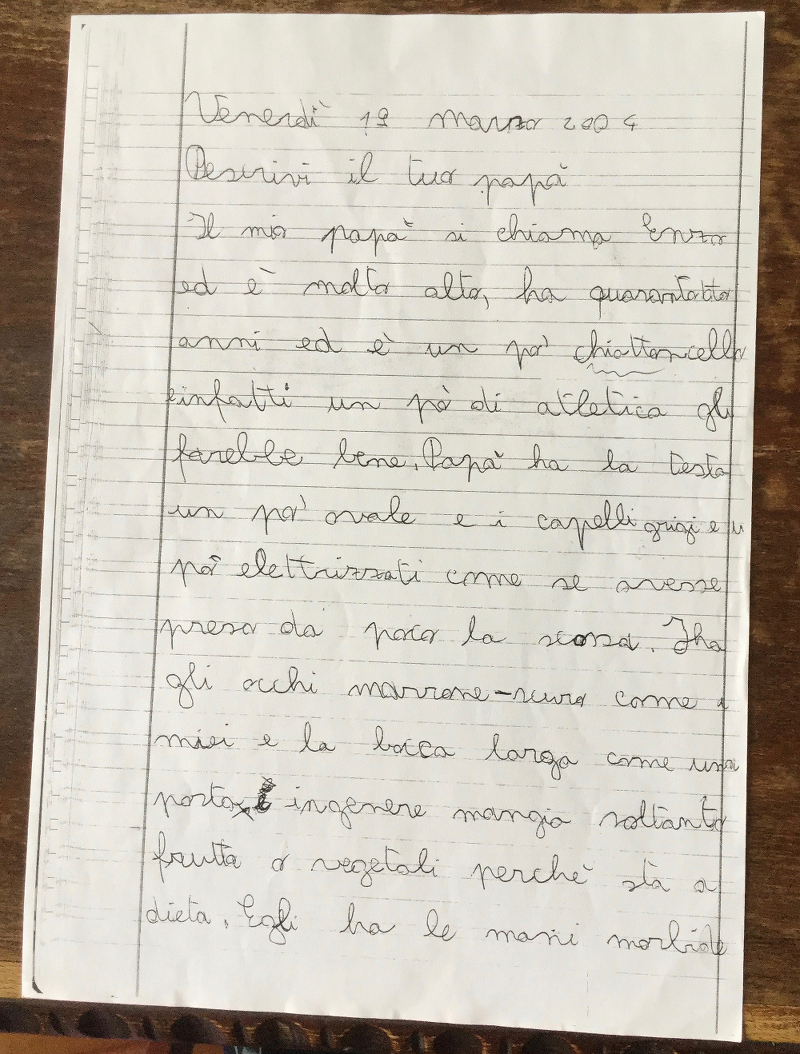

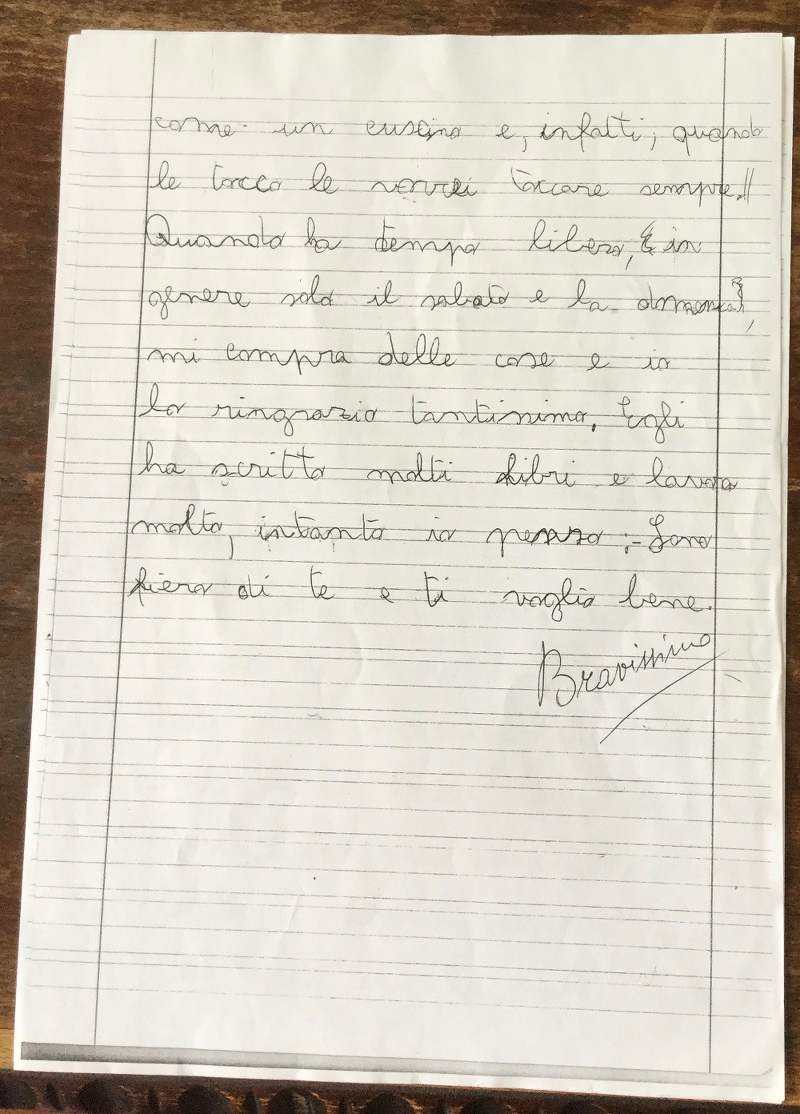

Caro Luca, questa mattina il mio amico Michele Kettmajer mi ha inviato una mail intitolata “Un abbraccio amico mio” con l’estratto di una intervista a Dino Zoff per i suoi 80 anni, questo estratto:

A casa la colazione e il pranzo di un piccolo-grande Dino che doveva diventare «alto e forte». Raccontaci come tua nonna andava giù di uova.

Ero un po’ delicato nel mangiare, non mi piacevano tante cose e non c’era tantissimo una volta nelle dispense di casa. Allora la nonna ha cominciato con le uova e per alcuni anni viaggiavo con due o tre uova al giorno. Energia ce n’era e si consumava tanto. La gioventù dei miei tempi, è brutto parlare dei “miei tempi”, però nei paesi, c’erano spazi e possibilità di gioco. Non esisteva mica la scuola calcio. Si giocava a pallone tra amici, anche per sei ore di fila, da fine scuola fino a cena.

E a casa che dicevano?

Mio padre, da buon friulano diceva sempre «bisogna lavorare bene. Non ha importanza che lavoro fai, l’importante è lavorare bene». Poi non si parlava molto, certe cose erano “scritte” dappertutto, anche se non erano scritte. Per dire che non c’erano scuse su niente. Quando giocavo in Serie A, presi un gol e mio padre mi disse: «Ma come mai quel gol lì?». Io risposi: non mi aspettavo che tirasse. E lui secco: «Ma perché, cosa fai, Il farmacista? Se non te lo aspetti te che fai il portiere…». Aveva ragione, lavorare bene.”

È tutto figlio mio, sono stato contento, e te lo volevo dire.

Se il figlio di un operaio e di una contadina come me ha un ritratto come questo a fianco è grazie a Lui. Ha un valore immenso per me, lo dipinse alla fine di un periodo molto complicato, che poi ce ne sono stati altri, compreso quest’ultimo, inesorabile, ma forse non complicato come quello.

È stato ingegnere, autore di manuali per le scuole superiori, pittore (tanti suoi quadri belli popolano le nostre case, le nostre vite e i nostri cuori), suonava la chitarra e il piano, faceva le mousse più buone che abbia mai mangiato a Natale, era geniale, arguto, pensatore, innovatore, gentile, innamorato, a modo suo protettivo, discreto, mai banale, ma veramente mai.

È entrato nella mia vita 45 anni fa, sono tanti, anche se naturalmente ciascuno con la vita sua. Tanti i ricordi, i momenti, la bellezza, il dolore, la gioia, in alcuni momenti i contrasti, che abbiamo condiviso, io con la mia esagerazione, Lui con la sua riservatezza.

Da stamattina Lui non c’è più, da stamattina convivo con un pugno nello stomaco che fa assai male. Cerco di darmi coraggio ripetendomi che ha finito di soffrire, che soffrire per morire è la cosa più disumana che esista, che io lo so, ci sono passato con mio fratello e con mia madre, ma serve a poco. Serve a poco perché non è questione di coraggio, è questione di dolore, che quando ti sbatte addosso non lo puoi evitare, lo puoi tenere con te e basta, ci vuole tempo, e nel frattempo puoi provare a condividerlo, proprio come sto facendo io con questo inutile post.

Ciao Lui, è stato un onore.

Una storia cominciata con mio padre che mi racconta la differenza tra il lavoro preso di faccia e il lavoro a meglio a meglio, una storia che oggi è fatta di tante cose e tante possibilità grazie al mio lavoro, quello di Luca, di Jepis, di Cinzia e di tante/i altre/i ancora.

VAI AL SITO

Partiamo dagli scenari del presente per sperimentare, per scrutare i segni del tempo, per disegnare possibiltà, per immaginare e praticare il futuro.

Il 30 Aprile 2022, per il nono anno, saremo in tante/i a condividere la voglia di raccontare il lavoro come identità, dignità, diritti, responsabilità, autonomia, futuro.

Il lavoro che non è soltanto un mezzo, una necessità, ma anche un fine, una possibilità.

GUARDA I VIDEO DELL’OTTAVA EDIZIONE

VAI AL BLOG »

Che cos’è. Come si fa. Perché farlo. Chi lo può fare. Cosa succede quando si fa.

VAI AL BLOG

Racconti dall’Italia che dà valore al lavoro. Alla bellezza. Al futuro. L’Italia delle persone normali, quelle che ogni mattina si alzano e fanno bene quello che devono fare, qualunque cosa debbano fare. L’Italia che dà più valore a quello che sa e sa fare e meno valore a quello che ha.

VAI ALL’INDICE

Al tempo di internet, dell’intelligenza artificiale e della blockchain il lavoro ben fatto e l’uso consapevole delle tecnologie sono le chiavi di accesso fondamentali alla nostra autonomia, alla nostra capacità di apprendere, di fare e di pensare, alla nostra umanità.

Da questa idea è nato il progetto, che coinvolge tante belle teste ed è basato su un approccio, una metodologia e tanti percorsi didattici che hanno avuto e hanno come protagonisti insegnanti, alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado, dalla prima elementare all’università.

VAI A SCUOLA DI LAVORO BEN FATTO, DI TECNOLOGIA E DI CONSAPEVOLEZZA

Obiettivi: ripensare il lavoro e l’impresa a partire dalle relazioni tra maestro e allievo, teoria e pratica, mano e tecnologia, uomo e macchina.

Contenuti: storia di bottega, interviste, approfondimenti tematici, scenari.

Ideazione e direzione scientifica: giuseppe jepis rivello e vincenzo moretti.

Produzione: Jepis Bottega e #lavorobenfatto

VAI AL PROGETTO DI RICERCA

Aggiungere valore al lavoro ben fatto delle persone, delle organizzazioni, delle comunità e dei territori connettendo fare e pensare, tecnologie e senso. Con un occhio al cammino che abbiamo alle spalle e l’altro ai lavori che sono in corso.

VAI AL SITO

In collaborazione con la pagina social Caselle in Pittari, 2000 battute per raccontare la comunità che mi sono scelto come seconda casa, o forse come prima, non lo so. A condividere i miei brevi racconti compare Rocco.

VAI ALL’INDICE

a scuola di lavoro ben fatto, di tecnologia e di consapevolezza »

da 99 a cento »

i 5 passi del lavoro ben fatto »

il lavoro ben fatto – note a margine »

la notte del lavoro narrato »

lavorobenfatto cantieri »

lavorobenfatto nòva »

lavorobenfatto.org »

le storie del lavoro narrato »

parole forgiate »

scritte.blog »

storie disordinate »

1×100 »

airpol italia »

decision making »

esperimenti di narrazione »

fablab napoli »

i fiscina »

immaginazione, potere, diritti »

informare vuol dire »

leadership, etica, promessa »

lezioni napoletane »

manifesto del lavoro ben fatto »

organizzazioni »

osservatorio lavoro ben fatto »

ripensarci su »

sensemaking »

team building »

west4 »

austro e aquilone »

citarsi addosso blog »

citarsi addosso sito »

del tradimento »

bella napoli »

come si rimette insieme una nazione »

diario giapponese »

enakapata»

piazza enakapata »

il coltello e la rete »

il leader è nudo »

la casa dei diritti »

la seconda rivoluzione napoletana »

laurea.com »

rione sanità »

testa, mani e cuore »

Ci sarà prima o poi

Ci sarà, prima o poi, un Paese governato dal Re più buono, giusto e onesto che si possa immaginare. Se sarà un Paese del pianeta Terra o si troverà sulla più lontana stella, a dire il vero, non ha molta importanza. Forse si potrebbe perfino evitare di dargli un nome, dato che i nomi assai di rado rivelano il senso delle cose alle quali vengono riferiti.

Il modo in cui verrà chiamato questo o quel personaggio, tale o tale altro posto avrà insomma la sola importanza che può dirsi meritata: nessuna. Un giorno, per fortuna non lontano, colui il cui nome è Segreto, stanco delle innumerevoli generazioni di lettori che in infiniti universi avranno colpevolmente confuso il termine ed il contenuto, lascerà che il Caos avvolga e sconvolga i nomi compresi non solo in questa ma in ogni altra storia narrata, scritta, o anche solo pensata.

Non sarà un gran giorno per sacerdoti e seguaci del culto di Emon, il dio che si vuole all’origine di ogni nome. Ma per intanto una balena potrà chiamarsi Pinocchio e un burattino di legno semplicemente Moby Dick, don Qujote sarà un tormentato principe di Danimarca e Hamlet un visionario cavaliere della Mancia.

Coloro i quali, per ragioni diverse e che ugualmente ignoro, dovessero un giorno incontrare le vicende che sto per svelare, sappiano in ogni caso che i protagonisti, i fatti e finanche la maniera in cui questi si vorranno intrecciare saranno necessariamente lontani da quelli che sono soliti popolare la vita di ogni giorno.

Prima o poi, ogni cosa qui detta o anche solo immaginata sarà infatti inesorabilmente vera.

Un’isola, uno strano congegno ed un cielo con le bollicine

Gli avvenimenti che intendo raccontare avranno luogo tra il 30° ed il 40° parallelo, ad Oriente di quella che ai giorni nostri viene chiamata Fossa di Kermadec, su un’isola grande abbastanza per essere popolata da alcune decine di milioni di abitanti. Niente di più, insomma, di una delle tante macchie di terra immerse in quell’Oceano esteso per 180 milioni di chilometri quadrati che, attraversato nel 1520 da Magellano, è stato successivamente denominato, senza alcuna conseguenza sulle illimitate possibilità di ogni sua particella di acqua e di sale, Pacifico.

Per le sue caratteristiche la Cyrlandia (è questo il nome o, se si preferisce, il nome del nome, dell’isola in questione) può essere considerata a metà strada tra i Paesi in via di sviluppo e quelli cosiddetti avanzati.

La pesca, con le attività di trasformazione ad essa collegate, ed il turismo sono ovviamente le sue fonti principali di lavoro e di ricchezza.

Le speranze per il futuro sono però legate alla commercializzazione ed alla vendita sui mercati mondiali di Mikemito, il materializzatore ovulare ad alta risoluzione che consentirà di riprodurre in tempo reale, direttamente a casa propria, qualunque personaggio della televisione. La scoperta di Mikemito darà alla Cyrlandia e al professor Oid, direttore della scuola elementare nel quale è nato ed è stato sviluppato il progetto, la fama ambita e vana che dà l’avere un nome che sopravvive a sé stessi.

Le condizioni climatiche dell’isola dipendono fortemente, come del resto avviene da ogni altra parte, dallo stato d’animo della gente. Marinai e vecchi pescatori raccontano che, negli ultimi tempi, accade assai di frequente di incontrarvi, la sera, un cielo così denso di stelle da sembrare un mare con le bollicine.

Una città, un palazzo ed un architetto venuto da terre lontane

La città di Urala è la capitale del regno di Cyrlandia da quando una guerra, stupida come tutte le guerre e ancora di più, ha avuto tra le sue conseguenze, neppure tra le peggiori, la totale distruzione dell’antica Arula. La scelta di Urala è stata considerata, a quel punto, assolutamente naturale. E’ infatti qui che la famiglia reale è solita trascorrere gran parte dell’anno, in un antico palazzo dalla struttura simmetrica ma assai particolare progettato da un architetto venuto da terre lontane. Che vi si acceda da levante o da ponente, con lo sguardo rivolto ad austro o ad aquilone, ci si trova di fronte allo stesso, identico scenario: una sala d’ingresso tetragonale che, ad uno dei lati, defluisce in uno stretto andito dal quale si accede in una seconda sala, di ampiezza doppia rispetto alla precedente e così ancora andando avanti si giunge infine in un immenso salone dal quale è possibile accedere al piano superiore, riprovevole e inutile specchio della vanità di un uomo.

Matto Curiel e l’importanza delle piccole cose

Matto Curiel è un re assai rigoroso, riservato, assai poco incline al lusso e agli sfarzi. L’esatto contrario di Re Acici, il sovrano dell’isola vicina, famoso per le feste alle quali accorrono nobili di ogni tipo e da ogni parte del globo, famigerato per i forzieri perennemente vuoti e le tasse con cui è solito perseguitare i malcapitati sudditi.

Perfino nella magica terra di Bula Matari, dove vivono curiosi esseri condannati a possedere la memoria delle vite precedenti ed il presagio di quelle future, si parla di Matto come di un sovrano dalle doti molto particolari. Sembra che non perda occasione per dimostrare il suo rispetto per le leggi e per le regole e che possieda la grandezza di chi conosce l’importanza delle piccole cose, quelle che anche tra le persone comuni fanno la differenza. Nonostante i tanti cortigiani disposti, pur di compiacerlo e di giustificare i propri privilegi, a chiudere un occhio o a fare uno strappo alla regola, non c’è in tutta l’isola chi possa affermare in buona fede che egli approfitti della propria condizione di Re.

La cosa è considerata da tutti assai poco ordinaria. In fatto di cultura ed osservanza delle leggi in Cyrlandia c’è infatti ancora tanta strada da fare e perfino i governi insediati dal padre e prima ancora dal nonno di re Matto hanno lasciato molto a desiderare in quanto ad onestà e competenza.

Ruberie si sono succedute a ruberie, gli uomini migliori sono stati sovente emarginati ed i soli ad aver incrementato le proprie fortune sono stati gli amici dei potenti o, al massimo, gli amici degli amici dei potenti. Si racconta che perfino tra i membri della famiglia reale ci sia stato chi non sempre ha saputo mantenere un comportamento esemplare e quel che è certo è che agli stessi re Darol e Rodal, nonno e padre di Matto, non sono state risparmiate osservazioni e critiche. Naturalmente, non c’è stato bisogno e tanto meno occasione che esse fossero riferite direttamente alle azioni delle loro regali persone. Per l’arbitrario giudizio del popolo è stato più che sufficiente l’aver tollerato che il Paese diventasse terra di conquista per impostori di ogni tipo.

Nasce una stella

Con l’ascesa al trono di Matto Curiel inizia il tempo delle novità e dei cambiamenti. Rinnovando una tradizione di cui si era persa memoria egli annuncia la volontà di assumere personalmente la guida del governo e non trascorre molto tempo prima che le sue doti, unite alla capacità di stimolare ed attrarre le intelligenze e le competenze migliori dell’isola, diventino proverbiali.

Studiosi e scienziati della politica, che anche in Cyrlandia sorgono più numerosi dei funghi, fanno a gara per annunciare, ossequiosi e festanti, la consacrazione del nuovo leader mentre i direttori di quotidiani e reti televisive, interpellati telefonicamente dai cittadini nel corso di periodici sondaggi, sono per una volta rispettosi della verità ed affermano che non si vedrà Re migliore di lui per molti secoli a venire.

Per quanto possa sembrare paradossale, i soli che sembrano avere ragionevoli motivi di malcontento sono la moglie e i figli del re che, come si può immaginare, hanno ben poco tempo per godersi quello che per loro è pur sempre prima di tutto un marito ed un padre.

La questione non è di poco conto. La mancanza di tempo sufficiente da dedicare ai propri familiari è per re Matto un cruccio costante. Giorno dopo giorno egli sente i suoi giorni farsi più brevi e spesso neanche la notte riesce ad arrestare il dominio del dovere.

Certo! Ci sono occasioni nelle quali, ad un re, non è data altra scelta che impegnare se stessi senza riserve. Ma nonostante re Matto non intenda di certo venir meno al proprio destino, c’è chi giura che in taluni momenti appare vinto da una malinconia inesorabile come l’acqua che scorre tra le rughe dei sassi.

Urala, la Cyrlandia e la voglia di riscattare i propri errori

Le probabilità che l’isola riprenda la marcia verso un futuro migliore sembrano dunque inevitabilmente destinate ad aumentare ed i più ottimisti non esitano a sostenere che in un giorno non lontano Urala diventerà talmente grande da eguagliare un ricordo, quello dell’antica Arula.

Progressi evidenti vengono conseguiti in molti campi ed attività mentre le strade, i musei, le chiese delle più importanti città dell’isola ridiventano meta di visitatori e turisti provenienti da ogni parte. In men che non si dica, la Cyrlandia diviene agli occhi di tutti un Paese capace di riscattare i propri errori. E, forse, ancor più del fascino e della magia dell’isola, è proprio questo ciò che desta maggiore ammirazione e stupore.

Il tanto lavoro sembra dunque produrre risultati positivi e più d’una buona ragione consiglia di essere soddisfatti.

Trascorrono così, in fretta e tutto sommato felici, i primi nove anni del regno di Matto Curiel.

Un giorno come gli altri

“Non serve che sia diverso dagli altri il giorno in cui nulla sarà più come prima”.

I bambini della Cyrlandia amano molto ripetere questa frase quando la sera raccontano le favole ai propri nonni. La ritengono infatti molto più sincera del tradizionale “vissero tutti felici e contenti” e pensano che possa essere di aiuto nella preparazione ai grandi cambiamenti che attendono i loro bianchi compagni di gioco.

Ma la saggezza che ci è compagna sempre da bambini e qualche rara volta da vecchi, è solita svanire nella cosiddetta età della ragione e Matto non sa che è solo un giorno uguale a tanti altri quello nel quale decide che, per una volta, a Palazzo dei Serpenti, sede del governo, dovranno fare a meno di lui. Si sente stranamente assorto, avvolto in quei pensieri densi che gli affollano la mente ogni qualvolta viene lasciata, incessante e inquieta, libera di andare. La periodica, impercettibile, inconfondibile contrazione delle labbra lo avverte che molto presto il turbamento si farà smarrimento e infine angoscia, dolorosa e ineluttabile compagna di ogni cambiamento.

E’ già da un po’ che vaga assorto tra porte e stanze del palazzo quando si ritrova nello studio ceruleo del piano superiore, dove custodisce gelosamente libri, oggetti e ricordi.

Tra i vetri spessi della finestra una casa rossa, il mare, tante e colorate vele. Più in fondo, una nave ancora opaca, silenziosa, pare staccarsi di malavoglia da lì dove cielo e mare si confondono. Ma ora, per lui, non esiste altro che il vorticoso scorrere dei propri pensieri. E quasi non si accorge dell’arrivo di Alvirea.

La regina Alvirea

La regina nutre per lui quell’amore raro che né il tempo né le difficoltà riescono ad affievolire. Sarà perché il re riesce ad essere in ogni momento tanti uomini diversi o per la contingente fatalità che spinge ciascuno a dare un nome e un volto al suo bisogno di amare l’intero universo, sta di fatto che ella riesce a comprenderne fino in fondo lo stato d’animo, i sentimenti, le ragioni.

Questo non le impedisce ovviamente di sostenere, quando occorre persino con veemenza, le proprie opinioni. E anche per quanto riguarda intuito ed esperienza le resta ancora poco da imparare. Sa bene, ad esempio, che in certi momenti non può far altro che attendere. Attendere che il suo Matto emerga anche solo un po’ dalle onde del proprio pensare e si decida finalmente a parlare. E, con gli anni, ha imparato ad attendere senza impazienza, a rispettare tempi e silenzi a lei poco cari.

Cose degne di un re

“Basta avere occhi per vedere e voglia di capire per rendersi conto che i cambiamenti che, a prezzo di tanta fatica, siamo riusciti a realizzare, incidono a malapena sugli aspetti più superficiali della cultura e dei modi di vita del nostro popolo.

E’ come se i guerrieri che più di mille secoli fa combatterono Sam-Sa, il drago della grande palude, si fossero accorti ad un tratto che né i valorosi colpi, né l’aspro ferro delle loro spade, sarebbero mai valsi a conquistarne il cuore.

Proprio così. So che la trasformazione delle coscienze è la sola cosa concreta veramente degna di un re eppure ogni giorno che passa la speranza di rendere migliore la nostra gente mi appare più vana”.

Come ogni volta, non è facile, per la regina, trovare gli argomenti e le parole giuste. Per un attimo pensa, forse sa, di poter dare un senso all’inquietudine che dal re sembra spandersi nell’aria. Poi quel senso svanisce, si confonde dissolvendosi tra mille altre possibilità. Lei non vinta ancora lo insegue, quasi lo riafferra, lo riperde.

Intanto, al di là dei vetri, nient’altro che la casa rossa, tre colpi di sirena e il mare.

Il valore delle ragioni pubbliche

“Credo che dovresti mostrare maggiore rispetto per te stesso e per le cose che stai cercando di fare. Le aspettative che hai generato diventano ogni giorno che passa, grazie innanzitutto al tuo impegno, cose concrete. E per le strade, tra la gente, si respira finalmente aria nuova.

Attento a non dimostrarti meno saggio del tuo stesso popolo, marito mio: nove anni sono un tempo breve e ad inseguire risultati straordinari si può finire preda della presunzione. Da te i cyrlandiani si aspettano quel buon ordine che permette nel tempo di ottenere libertà, diritti, equità, benessere e non certo lo stravolgimento delle loro coscienze”.

Di nuovo il silenzio. E il volto di Alvirea che tradisce la soddisfazione di non aver rinunciato al proprio modo di pensare, di sentire, di essere. Se, nonostante un destino segnato, aveva deciso di laurearsi con una tesi sul valore delle ragioni pubbliche secondo un filosofo di antenati celti, era stato anche perché alla sua naturale attitudine a fidare nel diritto e nella giustizia aveva voluto dare radici, profondità.

Ora, nel silenzio, i suoi occhi si muovono veloci in cerca di indizi che le rivelino l’effetto delle parole appena pronunciate.

Bambole, ritratti e racconti

Come già scritta, magari in quella commedia di Ranbaldo de La Cerca che il re, per estremo amore, ha imparato a memoria, giunge, inequivocabile, la risposta.

“Cara Alvirea, se pensi che le mie parole o il mio tormento nascano dalla voglia di inseguire un potere ancora più grande di quello che ho, mi fai un inutile torto. La gloria che con troppa generosità mi è già stata concessa mi è ormai di tale peso da rendermi completamente insensibile al fascino seducente e corruttore che essa emana. Avrei da tempo rinunciato agli onori che spettano al capo del governo nonché, come è naturale, ad ogni altro incarico pubblico, se non fosse che non mi riesce di lasciare le cose a metà o, peggio ancora, appena avviate”.

“Non nego certo l’impegno, né i risultati che esso ha contribuito a determinare, ma so che ogni cambiamento, per essere duraturo, deve rappresentare per ciascuno un bisogno, e non un dono. Di tutto questo, per quanto mi sforzi, non vedo traccia. Da qui il mio tormento. So che il destino che io stesso mi sono dato e che ancora sento indissolubile attende di essere compiuto. E so che non è più il mio”.

Così dicendo, Matto si dirige verso la credenza nella quale custodisce le 21 opere che ritiene destinate a durare oltre ogni tempo.

Per la verità, non c’è cosa in questa stanza alla quale egli non si senta legato profondamente. Le preziose bambole di un artigiano saggio quasi fino alla follia; i ritratti di un pittore sud europeo vissuto in due diversi millenni; il leggio sul quale è solito poggiare il volume che per ultimo sta leggendo.

Tra tutte le cose, quelle che più ama sono proprio i libri. E tra tutti i libri, quelli riposti in questa credenza che alcuni artigiani cinesi avevano voluto donargli nel corso di un suo viaggio.

La mano afferra sicura i racconti scritti da un uomo dagli occhi spenti nato in quella parte d’America che centinaia di milioni di anni prima formava, con l’Oceania, l’Antartide, l’Africa e l’India, il supercontinente chiamato Gondwana. Vi si narra di tigri, labirinti e sogni. Forse è perfino naturale che adesso egli pensi a se stesso come a un uomo perso in un labirinto. E la maniera in cui stringe tra le mani quei racconti svela l’inutile speranza di trovare lì il filo in grado di condurlo fuori dal buco nero in cui si sente cacciato.

Poi, ancora una volta, è quel mare mai fermo a catturare la sua attenzione: quando finalmente si volta verso la propria sposa negli occhi non ha che confusione, sgomento, tempesta.

Il Libro dei Mutamenti

I minuti scorrono lenti e neppure Alvirea appare in grado di rompere quel vano, immobile tergiversare. E’ quando la voglia di non farsi sfuggire una così importante occasione prende finalmente il sopravvento che la regina sente di non avere che una sola, illimitata, possibilità.

Lo scaffale è ancora quello precedente, il punto preciso appena due tomi più in là. Una copertina verde chiaro sulla quale è inciso in oro un disegno che, senza essere ascrivibile ad alcuna lingua comunemente parlata, riproduce una divinità: è l’I Ching, il Libro dei Mutamenti, il più antico testo di saggezza cinese. Alvirea sa che nel corso degli anni esso è diventato per Matto una essenziale, meravigliosa fonte di conoscenza e lei stessa ne ha più volte verificato le straordinarie qualità filosofiche oltre che divinatorie.

Preso il libro dal casellario, lo svolge dal drappo di seta rossa nel quale è scrupolosamente custodito e mentre con mano sicura ne scorre le pagine e i segni, inizia a parlare.

L’importanza di conoscere se stessi

“Ricordi? Quando per la prima volta mi hai parlato di questo libro infinito mi hai detto dell’insistenza con la quale in esso viene sostenuta l’importanza di conoscere se stessi. Credo che tale insegnamento dovrebbe esserti in questo momento di grande aiuto. Se è vero, come tu stesso hai riconosciuto, che la tua mancanza di serenità è figlia del conflitto tuttora aperto in te, l’impazienza non può che arrecarti ulteriore danno. Lascia che il tempo ti aiuti a diradare le foschie ed ogni scelta si farà semplice perché in armonia con il senso di tutte le cose. Solo chi trova se stesso può sperare davvero di scoprire ogni cosa al di qua e al di là del cielo e delle stelle”.

Un provvisorio silenzio accompagna gli occhi della regina mentre si posano sul libro aperto laddove la combinazione di linee intere e spezzate forma l’esagramma Hsu, che nella lingua dei Cyrlandiani può essere tradotto come l’Attesa, il Nutrimento.

“Come Ch’ien (il Creativo, il Cielo) di fronte a K’an, (l’Abissale, l’Acqua) devi dimostrarti capace di non agire precipitosamente e di saper attendere il momento per te più propizio. L’affanno di chi pensa di piegare il futuro alla propria volontà è del tutto inutile e ciò che infine dovrà essere sarà soltanto per chi, nel tempo dell’attesa, saprà fare più forte il proprio corpo e l’animo”.

Coincidenze, varchi ed un vecchio chiamato Ch’eng Tzù

Matto appare sinceramente colpito da quella che avverte come una testimonianza di saggezza e d’amore assai rari. Egli ha imparato da tempo che quelle che chiamiamo coincidenze sono varchi aperti verso nuove possibilità e la sua mano è sicura quando cerca il piccolo scrigno nel quale conserva le monete di bronzo che qualcuno lasciò tra le sue coperte di bambino la notte in cui sognò di un vecchio chiamato Ch’eng Tzù.

Ken e Chin

Sei volte le monete incontrano l’aria e il legno prima che la fatale coincidenza di linee tenere e solide, chiare e scure, riveli l’inconfutabile sentenza.

Due linee tenere e fisse al primo e secondo posto ed una solida e mobile al terzo; ancora due linee tenere, l’una mobile al quarto e l’altra fissa, al quinto posto, ed una linea solida e fissa al sesto: è Ken, il segno della Quiete, dell’Arresto, che l’azione delle due linee mobili trasformerà in Chin, il Progresso.

Presto o tardi, uomini di ogni tempo e luogo potranno leggere, nella sezione diari di una qualche polverosa biblioteca, le parole con le quali Matto Curiel riassume i saggi consigli del Libro dei Mutamenti.

“Nel tempo della quiete e dell’arresto la fine di ogni cosa si collega con un nuovo inizio. Le cose non possono muoversi continuamente, occorre ad un certo punto saperle fermare. Muoversi e fermarsi al momento giusto: così quiete e moto sono in armonia con il senso della vita e con l’intero universo, così la luce potrà illuminare la vita dell’uomo saggio”.

“L’esagramma Chin rappresenta invece il sole che si leva sopra la terra ed è quindi l’immagine del progresso rapido e facile: l’uomo che sa essere libero da ogni gelosia e sa controllare la sua capacità di influire sugli altri è destinato a raggiungere grandi mete”.

L’Aula della Diffusa Conoscenza

Sono trascorse poche settimane ed il Re è decisamente di buonumore. Per le dieci e trenta, il protocollo prevede la visita alla scuola elementare diretta dal professor Oid e l’insolita facilità con la quale riesce a liberarsi di guardie del corpo e auto al seguito sembra voglia preannunciargli la giornata molto particolare.

La vecchia seicento multipla impiega poco più di un’ora per condurlo a destinazione e nell’Aula della Diffusa Conoscenza già da qualche minuto gli echi rincorrono, confondendole, voci e grida, quando un rispettoso battimani sottolinea il suo arrivo.

L’efficienza del professor Oid e dei suoi collaboratori appaiono subito evidenti. Persone e cose sono infatti come naturalmente al proprio posto. Bambini inseguono bambini, e treni, palloni, pupazzi, automobili e soldatini di ogni tipo; genitori cercano risposte nelle domande di altri genitori; maestri confrontano esperienze condivise.

Bastano pochi banali colpi di tosse del professor Oid perché un nuovo ordine sostituisca quello precedente; al Mc Person 027 portatile ed alla solerzia di un alunno della ottava zeta si deve invece il resoconto puntuale dell’incontro. Nulla di ciò che si dirà, che già è stato detto, andrà dunque perduto.

Il professor Oid

Come sempre, Oid si limita all’essenziale. Poche parole di benvenuto all’illustre ospite, una sintetica esposizione delle ragioni che hanno ispirato l’incontro e degli obiettivi che si intendono raggiungere, l’illustrazione, appena un po’ più argomentata, delle regole secondo le quali esso si svolgerà.

Ciascun alunno ha tre minuti a propria disposizione per fare domande, formulare richieste, suggerire proposte. Al re vengono invece assegnati, in quanto adulto e per questo meno dotato, sette minuti per ogni intervento o risposta. Ad Oid il compito di coordinare la discussione mentre genitori e insegnanti si preparano a seguire la lezione con l’attenzione necessaria: occasioni così non capitano tutti i giorni ed essi sono intenzionati a trarne il massimo profitto.

Per molte ed interessanti ore il confronto percorre i sentieri più disparati, a volte approfondendo questioni note, altre affrontando argomenti inesplorati. Oid riesce a districarsi con notevole maestria anche nel ruolo per lui non certo abituale di moderatore e Matto riscuote significativi apprezzamenti per la sincera attenzione con la quale ascolta tutti gli interventi e per il diligente impegno con cui evita le banalità e le affermazioni troppo perentorie.

Sono già passate le ore più calde del pomeriggio e gli ultimi due nomi evidenziati sulla lavagna luminosa testimoniano l’ormai vicina conclusione della giornata quando gli eventi decidono di prendere tutt’altra direzione.

Pensieri, cose vere e un Mc Person 027

“La parola all’alunna Nicola Pontenegro, della sezione telecomunicazioni”. La voce del professore, che la stanchezza non sembra scalfire, rimbalza ancora una volta squillante tra le pareti dell’aula.

Né alta, né piccola, di età compresa tra i dieci e dodici anni, con quel nome un po’ buffo, un corpo rotondo e due occhi luminosi ed allegri, Nicola emerge d’un tratto dalla quarta fila. A vederla, non sembra patire alcuna emozione: lo sguardo alto, il passo sicuro, il timbro tranquillo durante i saluti di rito. Ma sono proprio le sue parole a segnare quello che gli avvenimenti susseguenti renderanno un giorno fatidico. Colui che prima o poi, presto o tardi, ritroverà da qualche parte il Mc Person 027 potrà leggere le seguenti testuali parole:

“Come ogni giorno anche stamani, venendo a scuola, mi sono fermata per qualche minuto in via degli Illuministi per ammirare la vetrina del negozio di giocattoli dei signori Boll e Strike, quando mi sono sentita chiedere: Nicola, perché? Al mio fianco, un uomo di circa cinquant’anni che, dedita com’ero ad osservare maschere e giochi, non avevo sentito arrivare. Ero sicura di non averlo mai visto prima: me lo confermavano lo strano accento da forestiero e un’eleganza d’altri tempi”.

“Probabilmente, avrei dovuto salutarlo e venir via ed invece, superando il forte imbarazzo, gli ho chiesto a mia volta: perché, cosa?”

“Con gli occhi stanchi e una tensione che il vibrare della voce rendeva evidente ha iniziato a parlare di un sogno di nove mesi prima, di un fiume dai colori luccicanti, di me e di lui a caccia di pesci e di pace. Ad un tratto, come per gioco, mi aveva chiesto quand’è che una cosa può dirsi vera e con non poco stupore mi aveva sentito rispondere . E allora, stavolta per davvero, mi aveva chiesto perché gli uomini non riescono a pensare la felicità. Ma, intanto, di me già non c’era più traccia”.

“Da allora, per nove mesi lunghi come nove vite, non aveva fatto altro che cercarmi in ogni parte del mondo e adesso che mi aveva ritrovata reclamava la sua risposta”.

“L’angoscia si era già impadronita di me quando improvvisamente il sole è scomparso tra i tetti e, con lui, il mio misterioso compagno di sogni”.

“E’ tutto il giorno che ripenso a quanto mi è accaduto e più passano le ore, più la paura svanisce e sento la sua inquietudine farsi mia. Perché dunque gli uomini non pensano la felicità?

Spero che tu che sei un re possa aiutarmi a trovare una risposta”.

Nicola Pontenegro, la felicità e il Sognatore Sconosciuto

Come è noto, tutto ebbe inizio quando gli dei presero a giocare con quelle enormi palle piene di energia e sentimenti: ad ogni scontro un’esplosione, ad ogni esplosione una nuova creazione. Fu la più straordinaria, divertente sassaiola di ogni tempo e non ci fu dio o dea che non ne rimase soddisfatto.

Solo per puro caso, un bel po’ di tempo dopo, qualcuno si accorse che, per quanto la si cercasse, non c’era traccia di civiltà.

Cominciare a domandarsi mille per come e altrettanti perché non era certo da dei. Essi si limitarono perciò a cercarla incessantemente ed in ogni luogo fino a quando, tanti e tanti anni, tante e tante ricerche dopo, non la trovarono negli occhi di un bambino. E da quel giorno i bambini godettero in ogni paese di grande considerazione.

Non c’è dunque da meravigliarsi se l’eco suscitata dalle vicende di Nicola è davvero enorme.

Con l’aiuto del potente Orange 7978 in dotazione alla questura viene tracciato un perfetto identikit del nostro uomo ed avviata una meticolosa ricerca in ogni parte dell’isola, mentre la curiosità e l’interesse della popolazione diventa, come del resto era inevitabile, ogni giorno più grande.

Scienziati e filosofi che, come è noto, non hanno mai smesso di domandarsi se la felicità esiste, perché non siamo felici e come fare per esserlo per sempre, non sembrano stare nella pelle per questa nuova ondata di celebrità. Per qualche tempo, infatti, non ci sarà cosa che possa esistere se non in funzione della conquista e della negazione della felicità.

Difatti, per le strade della capitale non si fa altro che parlare di Nicola Pontenegro, del suo strano racconto, di colui che i media hanno prontamente denominato il Sognatore Sconosciuto.

Ad essi sono dedicate le prime pagine di tutti i quotidiani e dalla più importante rete televisiva nazionale vengono trasmessi ogni giorno telefonate ed appelli. Si dice siano stati prodotti film e serial tv, editi libri e riviste. Di certo sono stati realizzati sondaggi.

Da dove giunge il Sognatore sconosciuto? Ritroverà la piccola Nicola? E perchè gli uomini non pensano la felicità?

Computer, ragazzi e storie a metà

Come ogni sera, Rien 11285E, il computer cantastorie, si interruppe di colpo. Se si dimostrò una sera assai singolare non fu dunque colpa degli eventi. In quell’intreccio di spazio e di tempo chiamato Net non c’era infatti ragione di pretendere, e neanche solo di sperare, che i destini di Matto Curiel, di Nicola Pontenegro, del Sognatore Misterioso o del professor Oid fossero in qualche modo svelati.

Ben altre conseguenze ebbero i sentimenti. Diversamente da ogni altra sera, gran parte dei buchinelcielodaiqualifiltralalucedell’infinito addensati nella piazza della Memoria non riuscì infatti a nascondere la delusione e men che meno il malcontento.

Di una situazione tanto ingarbugliata i più vecchi ricordavano un solo precedente: fu la volta che le sorti di un glorioso impero furono sul punto di dipendere dalla sfida senza senso tra due uomini che la magia di un re scrittore consentì di chiamare Napoleone e Kutuzov.

Agli occhi dei più giovani il tutto appariva invece per davvero incomprensibile. In particolare Rik Cardo, il più piccolo del gruppo, non la smetteva di domandarsi come fosse possibile che in quel posto dove tutto funzionava a meraviglia, dove fin dal principio non veniva tollerata la minima imperfezione, il cantastorie potesse continuare a sfornare storie a metà senza essere inviato alle officine riciclaggio o, meglio ancora, ai reparti di produzione energetica.

“Le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta” gli fece Carlo S. Akfak, estroverso e riccioluto amico del cuore. “Ho visto uomini spendere una vita intera a cercare la felicità. C’è chi l’ha inseguita in una balena bianca, chi nella scoperta di un mondo nuovo. Chissà che a noi non tocchi trovarla in una favola narrata per intero”.

Di altri discorsi non si ebbero notizia. Né di ulteriori proteste. Ma da allora gli specchi di Net restituiscono ombre piuttosto che immagini.

Cose di un altro mondo

Come ogni sera si tolse i chip ad uno ad uno e li ripose con cura, ciascuno al proprio posto. Erano i rari momenti nei quali quasi rimpiangeva il suo mondo, dove quelli come lui potevano tutto solo a volerlo. Era un ben strano mondo, nel quale non aveva esitato ad inventare personaggi ed intrecci di ogni tipo. E in ogni tempo.

Re e Faraoni, Cesari e Imperatori, Generali e Condottieri di quella parte non proprio piccola di universo erano per gran parte opera sua. A volte intrepidi, altre sanguinari, avevano tutti il difetto di non imparare mai niente. E le loro storie finivano inevitabilmente col finire tutte allo stesso modo.

Per questo, nonostante la fatica e gli anni, in fondo non gli dispiaceva essere approdato su quel pianeta fatto di quelle strane cose chiamate bit e chip.

Sembra fossero il segno di una nuova era anche se a dire il vero per lui erano poco più che parole tronche. Proprio come le storie che gli piaceva raccontare.

Metti una sera Parole Forgiate a Skenai Impresa Sociale.

Le foto sono di Giuseppe Di Stefano.

Se vuoi leggere l’articolo clicca qui.

di SALVATORE VECA

* Intervento conclusivo di Salvatore Veca alla presentazione del libro Dell’Incertezza, edito da Feltrinelli, tenuta all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel 1997

Che dire giunti a questo punto? Forse due o tre cose di cui sono certo.

La prima è la gratitudine nei confronti di chi ha promosso questa iniziativa, nei confronti di chi l’ha ideata, e l’amicizia e il riconoscimento dell’impegno che c’è stato nel prendere sul serio questo mio libro e nell’interagire.

La seconda cosa di cui sono certo, ne ha parlato Sebastiano prima, è che io presentai qui, nelle “Cinque meditazioni filosofiche”, era l’ottobre del ’91, alcune delle idee da cui è nato questo libro. Esse in realtà sono rimaste tali, forse un po’ complicate dal lavoro di questi sei anni, e sono quindi molto felice, in senso non formale, di essere qui. Al di là del mio amore proustiano per Napoli e del mio legame biografico e personale con questa città, l’Istituto per gli Studi Filosofici e altri grandi istituti di Napoli costituiscono quella cerchia stabile di riconoscimento di cui parlava Maffettone.

Il terzo tipo di cose di cui sono certo è che voi siete persone molto gentili e pazienti, che avete ascoltato interventi molto impegnativi.

Proprio per questo ho il terrore adesso di essere sadico. Non svilupperò quindi repliche in modo analitico rispetto a quello che è stato detto. Cercherò di prendere spunto da alcune delle cose dette per fare un commento, e nel fare questo cercherò di dire che cosa è sembrato a me di fare facendo ciò che poi sta nelle letture che altri danno e che altri ancora daranno di questo tentativo filosofico.

Comincio con l’esplorare l’incertezza. Moretti ha colto alcuni punti che per me sono fondamentali. Uno dei punti fondamentali è esattamente quello della connessione. Questo libro qui, Ocone ha in un certo senso ragione, è “un libro di una vita”. Spero per la verità di farne altri due o tre, ma c’è un punto, una pagina del libro in cui presento le dieci proposizioni connesse, che sono quelle che chiamo i miei punti di riferimento sicuro nell’ambito del vagabondaggio e delle meditazioni.

Questa è un po’ l’idea che ho sempre avuto per un luogo letterario che mi ha sempre affascinato da ragazzino, che è la scena dell’evocazione delle madri nel secondo Faust, in cui Mefistofele, parlando a Faust del luogo delle Madri, il luogo dove queste tessono fili, dice: “Questo è il luogo della Gestalt und ungestaltung”. E con questo spero di non essere più accusato di fare solo cose inglesi o americane !

Io vengo come educazione filosofica dalla filosofia tedesca, dalla fenomenologia di Husserl. In questo senso dico che le mie meditazioni sono antihusserliane, perché sono convinto che il grande divorzio avviene sugli stessi tipi di questioni, non su questioni diverse, quando abbiamo da un lato la risposta di Frege e poi la risposta di Wittgenstein, e dall’altro l’eroico tentativo di Husserl.

In questo senso le mie si chiamano meditazioni in omaggio, per gratitudine filosofica, verso le Cartesianische Meditazionen di Husserl, o le Meditationes Parisiennes di Husserl, e in questo senso sono anticartesiane, così come sono anche antiplatoniche, anche se naturalmente uno che fa filosofia non può che essere grato a Platone se fa filosofia dalle parti che noi chiamiamo occidentali. Se invece è confuciano sarà deferente verso Confucio.

Quando ho pensato questo libro, in realtà ero perseguitato da un’idea che ho da molti anni. Volevo scrivere un libro che ho inseguito per molto tempo, che si chiamasse “Nodi”. E’ un’idea nella quale c’è molta autobiografia, ci sono vari registri di lettura, e, come mi diverte ricordare, molti miei amori: per la filosofia, per le persone, per le donne. Avevo allora una fidanzata che mi portò da Londra “Knots” di Lange, un libro molto divertente. Era buffo che fossi innamorato assieme di lei e dell’idea di scrivere un libro che si chiamasse “Nodi”, un libro che fosse basato sull’idea di trovare dei punti di intersezione, delle matrici sostanzialmente comuni. Si tratta dunque di una mia vecchia mania, in questo senso kantiano trascendentale, come diceva Sebastiano. Quando questa ragazza, una ragazza molto affascinante, mi portò “Nodi” mi dissi: “Fantastico!”. Ero convinto di scrivere subito quel libro e invece, finito quell’amore, finì anche il tentativo di scrivere “Nodi”. Ma è rimasta questa idea delle connessioni.

Moretti ha perfettamente ragione sulla questione. In un certo senso (provo a dirlo così) almeno uno dei punti intorno a cui ruota continuamente la ricerca, i cui esiti sono presentati qui, è una idea molto semplice. Alla quale sono arrivato da più parti. L’intero libro l’ho costruito a partire da più parti. Alcune cose sono artefatte, lo riconosco, ma rientrano nella educazione alla comunicazione. Altre sono profondamente sincere.

Le cose si sono svolte più o meno così. Partivo da un tipo di problema e finivo per trovare una certa fisionomia dell’argomento, una certa forma, nel senso in cui Dalisi parlava di forme. (Gli argomenti hanno delle forme, hanno delle gestalten, hanno certe strutture). Il mio problema originale, era quello che io chiamo “della conversione continua di un mondo non nostro in una realtà condivisa”. Questo vale nella scienza, nell’etica, nella politica, nei linguaggi dell’arte, e vale quindi per quanto attiene ai nostri modi di fare teorie su “ciò che vi è”, sui nostri modi di fare teorie su “ciò che vale”, sui nostri modi di fare e rifare teorie su “chi noi siamo”.

Sono partito da qui per ritrovarmi con domande molto semplici. Uno dei registri fondamentali del libro è quello su “che cosa è importante”, cioè sulle gerarchie di importanza. La mia idea è che l’importanza è connessa, come tutti sanno, basta pensarci su, semplicemente all’esperienza di perdita, reale o virtuale che sia.

Perdi una persona a cui sei stato molto legato, e dopo dici: “Quella persona contava molto per me!”. Se uno fa l’esame della propria vita e dice: “Chi ha contato nella mia vita?”, cos’è che fa? Sottopone a una variazione rispetto alla stabilità, in cui non ci poniamo grossi problemi se una persona è più o meno importante per noi, la torce e a un certo punto, vedendo chi supera la prova, scopre chi è più importante di chi.

Naturalmente nelle nostre vite possiamo variare la metrica. Può darsi che per me a quindici anni, o che per me a cinquant’anni o che per me a settant’anni, ci saranno riattribuzioni di peso e di importanza, così come ci sono persone particolarmente coerenti, non sempre è una virtù, che continuano ad avere la stessa metrica per lunghi tratti di vita.

Ma perché siamo tipi che fanno teorie? La risposta è semplicissima. Facciamo teorie quando qualcosa non funziona, quando abbiamo qualche grattacapo. Il mio argomento non è affatto originale. Basta leggere Platone e Aristotele in proposito. Che cosa vuol dire che qualcosa non funziona? Non banalmente che vi è incertezza (quella c’è sempre), ma che si altera la partizione tra l’ammontare di certezze di cui disponiamo in diverse arene, in diversi ambiti. Prendi certezza, vai a partizione 1, poi fai incertezza partizione 0. Spostandoti tra 0 e 1, vai nei casi medi. Perché sui casi estremi avrai da un lato la perdita e dall’altra il tedio.

Questo libro è strutturato su questa idea elementare.

Spesso facciamo teorie rozze su di noi, quando accade che qualcosa non funzioni o che qualcosa in qualche modo altera la partizione tra quanto è certo per noi su noi e quanto è incerto.

Facendo teorie su che cosa mi sta succedendo, per esempio, è evidente che se è garantita la circostanza della stabilità quanto all’identità, l’identità non è un gran problema. Quando allora è importante saperci chiamare in certi modi e contare su una riserva di riconoscimenti etero e auto stabili in certi modi? Quando c’è minaccia su ciò.

È evidente che la minaccia sull’incertezza nei riconoscimenti non è necessariamente un disvalore. Lo è a certe condizioni. E’ questo il tipo di problema, il punto cui io sono arrivato partendo dalla questione della condivisione.

Sentivo questo problema e, d’altra parte, mi muovevo nell’ambito del tipo di ricerca che è stata la mia più familiare negli ultimi quindici anni. Lavoravo su teorie concernenti ciò che vale, dove ciò che vale non è esclusivamente ciò che eticamente vale, ma è lo spazio in cui la questione non è “che cosa avviene”, ma “che cosa per noi vale”, lo spazio quindi che noi tracciamo quando non siamo più interessati o non siamo solo interessati a descrivere stati del mondo, ma a commentare stati del mondo. I valori entrano nel mondo quando noi siamo impegnati a commentarlo. Parlando dell’auto scassata all’ingresso del museo di Stoccolma, Dalisi ha affermato di avere avuto un’emozione. Ha detto più o meno precisamente “Ho visto un’auto su di una colonna e ciò mi ha dato un’emozione “. Beh, quando dice questo, Dalisi non sta dicendo: “Lì c’è una macchina lunga x, con cilindri y, di colore z, e così via “. Sta commentando l’esservi quell’oggetto nel mondo. Questa è l’esperienza artistica. Un poème dit le monde diceva Baudelaire. Così fa un quadro in forme differenti, e così fa l’oggetto.

Per tornare al mio “problema”, non ero soddisfatto delle soluzioni che da un lato l’utilitarismo, e dall’altro la teoria della giustizia come equità, o il contrattualismo, davano dei criteri di giustificazione degli assetti delle istituzioni fondamentali o della politica, o delle polis. Avevo cercato quindi di lavorare su quell’idea che viene riformulata nel secondo capitolo della seconda meditazione, l’idea dell’utilitarismo negativo, cioè l’idea della minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile, e poi di definire di nuovo quella sorta di continuum per il quale a noi può accadere di spostarci dalla condizione in cui siamo pazienti (una società ingiusta è una società che non riduce la sofferenza, per quanto è socialmente possibile, di pazienti morali. È il caso del “deficit del bisogno” per intenderci), ad un altro estremo in cui il deficit non è un deficit che riguarda il nostro essere pazienti, ma il nostro essere agenti, cioè il nostro essere o aspirare ad essere costruttori di noi con altri, con tutto quel che ne consegue.

E allora, tra utilità e diritti, cercavo di uscire dall’impasse.

Lavorando in quell’ambito, a un certo punto mi sono trovato alle prese con la questione di quelle forme di vita in comune entro le quali noi ci trattiamo e ci riconosciamo in cerchie di mutua fiducia.

Ocone ha ragione a dire che nel libro c’è una massima di eticità. C’è infatti, ma non è esplicitata. Perché quando io parlo del fatto che vi siano comunità di condivisione, non intendo necessariamente che siano delle comunità che loderei. Una comunità di condivisione può anche essere la mafia. Ci sono buone e cattive compagnie, ma in quel caso conta il fatto che siano compagnie, non il fatto che siano buone o cattive.

A un certo punto mi sono chiesto così che cosa volesse dire il fatto che il linguaggio per noi non è un optional, il fatto che non essendo degli ego cartesiani disincarnati, nascendo siamo immersi in un sacco di cose che non abbiamo contribuito a fare, tra le quali innanzitutto il linguaggio. La faccenda è tutta qui.

Noi non scegliamo di nascere, e una volta nati ci troviamo (questo è il tema importantissimo della contingenza) in un mondo che può piacerci o meno, ma non abbiamo contribuito a fare. A questo punto mi sono detto che dovevo lavorare al linguaggio.

Sono grato a Sebastiano e a Vincenzo che hanno sottolineato la questione della centralità del linguaggio, perché l’argomento che presento sul linguaggio, è basato sull’idea che la sua importanza dipenda dalla questione dei limiti del linguaggio (e questo di nuovo diventa un argomento a matrice). L’originalità del mio argomento non sta naturalmente in questo, ma nel fatto che connetto tutto questo all’idea di importanza. Questa è la sola cosa originale che c’è nella mia tesi nella prima meditazione.

Mi sono trovato ad affrontare così le questioni attinenti alle nostre transazioni linguistiche, negli intorni non linguistici. Di nuovo i problemi della verità e del significato sono diventati per me un dilemma relativo alle condizioni – o come si dice – ai beni sociali primari senza i quali la comunicazione riuscita è esposta ai rischi del fallimento e dell’insuccesso.

Mi sono allora chiesto: “Ma perché pensare che l’idea di una comunicazione fallita sia un male?”. Non potremmo semplicemente pensare che la cosa non va?

Mi sono chiesto a lungo che cosa volesse dire il fatto che falliscano atti linguistici tra persone (perché atti linguistici tra persone richiedono atti non linguistici, in affari, in politica, in amore, con i figli, con gli scugnizzi, con i nostri studenti, con i colleghi, in bicamerale..), e in che cosa fosse un male il fatto che noi non riusciamo nel perseguire il fine della buona comunicazione (o del “bene comunicare” come io la chiamo).

È un male perché il fallimento annuncia scomuniche, esclusioni, e quindi solitudini involontarie.

Il tema della solitudine involontaria, che è uno dei leit motiv, una delle proposizioni centrali, è venuto per questa via, e mi è sembrato qualcosa che mi permetteva di connettere campi molto diversi.

Immaginate una storia di solitudine cognitiva per quanto attiene alla verità! La verità non avrebbe alcuna importanza per noi se per esempio fossimo tutti parte di un singolo enorme superindividuo. E questo è il grande problema che abbiamo in teodicea. Immaginate le secessioni rispetto alle comunità di condivisione di ciò che vale! Ne abbiamo esempi qui e là nel mondo, in posti anche molto vicini. Immaginate il conflitto delle interpretazioni per quanto attiene agli stili o ai linguaggi dell’arte! E allora immaginate quando Kandinskij fa “Le sacre du printemps” e questi schiodano le poltrone, o quando Schonberg altera la forma canonica! Pensiamo a quella battuta leggendaria di Picasso, quando a chi gli rimproverava la scarsa somiglianza di un ritratto all’originale, risponde: “Che importanza ha? Gli assomiglierà!”. C’è tutto in questa affermazione! C’è l’idea della responsabilità di Picasso nel costruire mondi per uditori di riconoscimento illimitati nella durata, che non coincidono con le preferenze reali e non critiche dei consumatori di quadri di quel momento lì. Questa cosa mi ha permesso di catturare un altro pezzo di teoria. Ma attenzione!. Questa non è una teoria dell’incertezza, come ho sentito dire spesso (non in questa sede fortunatamente!). Se c’è un elemento di sfondo, di nuovo questo è il tentativo di suggerire modi di guardare a noi stessi in un mondo di incessante deformazione. La mia quindi è una tesi sul cambiamento, anche se piuttosto bizzarra (bizzarra perlomeno rispetto alle cose che si usano dire).

L’idea è che noi siamo dei tipi maledettamente conservatori, e che per noi l’incertezza e l’instabilità sono un male, per cui tendiamo a ridurre l’incertezza e a preferire più stabilità piuttosto che meno (tutte cose insomma che generano e corroborano l’identità). Immaginate che fosse soddisfatta la richiesta che i prospetti fossero meno incerti! Nessuno di noi si riconoscerebbe in un mondo che avrebbe il tedio della certezza! Questo è un argomento a cui sono arrivato lavorando per quattro anni su venticinque pagine di Bernard Williams sul tedio dell’immortalità, un testo maledettamente difficile, filosoficamente straordinario, che è il caso Elina Makropulos, l’opera di Janacek.

Noi siamo dei tipi che mirano a ridurre l’incertezza, sotto la condizione naturalmente che l’annuncio di incertezza sia disvalore (questo è evidente!). Ed è razionale e ragionevole per ciascuno di noi ridurre l’incertezza quando essa è minacciosa. Assumiamo di riuscire a farlo e cadiamo sotto il tedio della certezza! Per fortuna, il destino è in qualche modo quello di Sisifo. Cioè la nostra riduzione di gradi di incertezza altera l’ambiente entro cui si è generata incertezza.

Mentre discutevo questa cosa l’anno scorso (avevo quasi finito il libro), mi fu fatta questa domanda: “Ma allora come puoi credere che noi possiamo pensare mondi alternativi. Dove va a finire un pensiero dell’utopia, in senso non negativo del termine?”.

Io parlo di utopia ragionevole proprio nelle ultime battute del libro, prima dell’elogio della filosofia, la cui formulazione è veramente un omaggio a Merleau Ponty, venendo io da Husserl. Che cosa sono allora le utopie? Come noi pensiamo mondi migliori, politicamente migliori o eticamente migliori? Noi costruiamo offerte di mondi vivibili, entro mondi vitali che sono un casino! Nel mondo vitale ci sono leggende metropolitane, teologia, metafisica, un po’ di televisione. C’è tutto. Noi facciamo allora offerte di mondi vivibili in quanto cerchiamo di sottrarre, immunizzare, rispetto all’incertezza, cose che valgano per vite migliori. Quindi offriamo comunità di condivisione. Ma offrendo comunità di condivisione, noi lavoriamo con quello che abbiamo, cioè con i pezzi di realtà che sono l’eredità, le impronte (come la macchina lassù sulla colonna) di ciò che ha corrisposto ad altri equilibri che si sono rotti. In questo senso è un problema di equilibrio e disequilibrio.

Pensate alla formazione delle agenzie di tutela o di definizione di interessi collettivi, come quelli sindacali o unioniste, e alla storia dei movimenti di associazione non politica degli interessi dei salariati in Europa! Quali sono i grandi testi con cui nasce il cartismo, le credenze con cui si organizzava l’azione collettiva? Erano i grandi testi della tradizione religiosa seicentesca. Pensate al mix tra il positivismo e il Gesù dei poveri che caratterizzava la tradizione italiana, con cui si organizzavano le prime forme di azione collettiva a tutela di chi era pesantemente svantaggiato ! C’è un libro straordinario di Valenton Boar che fa un analisi comparata dello sviluppo della socialdemocrazia tedesca, in cui voi vedete qual è la cultura, quali sono le cose per cui la gente crede, che motivano le persone a fare certe cose e non altre. Tutti i processi di modernizzazione allora sono processi che spaccano gli orizzonti stabili. Tutto il problema della sociologia moderna è il problema di come fa una società a stare insieme una volta che vengano meno le legature tradizionali, una volta che vengano meno le assegnazioni di identità stabili per via ascrittiva.

Gino Germani, grande sociologo che ha insegnato all’università di Napoli, ha basato tutta la sua teoria della modernizzazione sullo spostamento del confine tra quanto è ascrittivo e quanto è elettivo. Posso dire allora che anche la mia offerta filosofica è un bricolage con i pezzi di passato con cui cerco di ridurre l’incertezza rispetto alle ragioni per sostenere gli argomenti. Questo è il punto che volevo sottolineare.

Devo due risposte a Sebastiano. Una è sul problema del pragmatismo neotrascendentale. Per dirla con una battuta, la mia prospettiva è una prospettiva fondamentalmente tributaria nei confronti di Quine (in particolare il Quine di Relatività ontologica), con un punto però. La domanda su “come è possibile che”, quella che credo in questo senso sia una domanda trascendentale, io la mantengo. In questo senso tutto il libro è percorso da questa continua domanda: “Come è possibile che?”. I modi con cui rispondiamo sono però (qui me la cavo con una citazione) più simili agli strani muri maestri di Wittgenstein, di cui si può dire che sono sorretti dall’intera casa ( e questo secondo me è il pezzo olistico quiniano), piuttosto che a condizioni immunizzate rispetto a qualsiasi incertezza di tipo kantiano. E ciò dipende da come lavoriamo sulla risposta allo scetticismo.

Personalmente sono dell’idea che il trascendentale che accetto è il trascendentale che risponde scetticamente alla manovra scettica. Questa è la cosa che direi. Queste sono cose poi che solitamente discutiamo nei seminari per filosofi ma sono cose importanti perché sono legate all’idea del mutamento e dell’evoluzione, e quindi anche del mutamento e dell’evoluzione dei criteri che sottraiamo all’incertezza.

Sul problema del liberalismo politico, che ha ripreso anche Corrado Ocone in conclusione, sono invece d’accordo con Maffettone. Perché in fondo egli dice: “Quello che è filosoficamente importante, quell’insieme di cose che valgono, di valori che ciascuno di noi riesce ragionevolmente a sostenere e altri ragionevolmente accettano, deve essere indisponibile rispetto alle scelte di maggioranza”. Se è questa la sua tesi, io sono perfettamente d’accordo. Forse è diversa l’enfasi che le do. Avrete forse già letto il saggio di Sebastiano Maffettone e Ronald Dworkin sui fondamenti del liberalismo edito da Laterza. È un contributo importante che spiega perché Sebastiano dica in sostanza che se c’è qualcosa di filosoficamente rilevante da pensare, non è la procedura, non è l’applicazione ma il nucleo di valori che, se sono sostenuti da ragioni, per ciò stesso ciascuno di noi non accetterebbe o non dovrebbe accettare o si doglierebbe che fossero scippati dalla scelta collettiva.

Sono convinto (è qui il mio punto) che il pezzo certezza – incertezza è di nuovo legato in questo caso a quella che vedo come una tensione tra liberalismo, che intendo come costituzionalismo, e procedura di scelta aggregativa e democratica.

Questo non è un problema solo della Bicamerale. Lo stanno affrontando tutte le società a democrazia pluralistica. Stanno scrivendo la costituzione inglese che, come sapete, non c’è. La Costituzione tedesca è stata sottoposta a forti pressioni. Lo è stata naturalmente per la questione congiunturale degli asylanten, ma ancora adesso è aperta la discussione. In Francia pure ci sono forti pressioni. E naturalmente in tutta quella parte di mondo che il sisma geopolitico dell’89 ha messo in fibrillazione.

Dove si tentano arrangiamenti costituzionali, lì è il costituzionalismo. Mi sembra naturale. Ma attenzione! La mia idea è che la tensione tra liberalismo come costituzionalismo e democrazia come procedura per l’aggregazione delle preferenze individuali in scelte collettive si può nuovamente sintetizzare in questo modo: quanto più immunizzo, rispetto all’incertezza, la cornice costituzionale e istituzionale, tanto più virtuosa sarà l’incertezza democratica; quanto più esposta a incertezze è la cornice, tanto più viziosa sarà l’incertezza democratica. E questo si spiega con la tesi della scarsità politica che abbiamo discusso l’anno scorso in un seminario di filosofia politica. Quando uno percepisce come tirannico lo scippo da parte di maggioranze democratiche, sta facendo l’esperienza che nel secolo scorso, agli albori di regimi così instabili e imperfetti, e tuttavia migliori di tutti gli altri (per riprendere una battuta di Churchill), facevano quelli che esaminavano con occhi attenti le tendenze alle forme della tirannide democratica, alle tirannie politiche e alla tirannie sociali di maggioranza. Tutte cose curiosamente di vecchio sapore liberale che oggi in fondo ci troviamo tra i piedi, non perché come la massima parte degli imbecilli dice: “Siam tutti liberali” (questa è una delle cretinate standard), ma perché il grande ciclo che ha modellato la maggior parte delle società democratiche, pluralistiche, di democrazia costituzionale, ha in qualche modo finito, come in fondo è abbastanza inevitabile, per risolvere, attraverso l’inclusione democratica (cioè attraverso i diritti di cittadinanza, l’estensione del suffragio e l’inclusione ai diversi livelli), il grande problema con cui questi arrangiamenti e questi conflitti si sono stabilizzati in organizzazioni politiche e istituzionali.

Ma quando si risolvono dei problemi se ne aprono di nuovi. E i nuovi dilemmi sono tutti dilemmi che hanno il sapore liberale. Anche la discussione sulla riforma del Welfare, “Quale, perché, sulla base di quali criteri? Sulla base di quali principi?”, è una discussione tipica non solo in Italia (andate a vedere l’Olanda e la Svezia! Ogni paese ha il suo Zonderveg). Qual è il tasso di protezione ritenuto accettabile nei confronti dell’incertezza su classi di rischio significative della vita di un cittadino medio? Questo è il problema del Welfare, se uno vuole ridisegnare lo stato sociale sulla base di principi discutibili, controvertibili, eccetera. Non lo è se uno deve costruire lo stato sociale sulla base del precetto di giustizia distributiva “A ciascuno secondo le sue capacità di minaccia”. Questo riguarda tra l’altro il rapporto tra la forza e la comunicazione di cui parlavano Vincenzo Moretti e Sebastiano Maffettone.

Un’ultima osservazione. Sono stato molto colpito da quello che Ocone ha detto sulle impressioni che il libro gli ha generato. Farò una piccola confessione. Io ho scritto molti libri nella mia vita, e forse, in particolare tra gli anni ’80 e ’90, ne ho scritti troppi. Mia moglie ne è convinta. Ma mia moglie è grandiosa perché non prende molto sul serio la mia attività filosofica, e questa è una cosa straordinaria per me. Del resto, voi potreste prendere sul serio un compagno o un marito che lavora otto ore al giorno scrivendo, e al tempo stesso vivere felici? Non credo.

Ci sono vari modi per reagire. Il divorzio (ma ne ho già fatto uno), oppure non prendere sul serio quello che l’altro fa. Questo dà un buon senso dei limiti e dell’umiltà filosofica a chi ha delle idee di onnipotenza, come a tutti noi accade. Ma senza delirio di onnipotenza perché uno dovrebbe scrivere 420 pagine, cercando di menarsela con Platone, Aristotele, e Quine, che è il più difficile di tutti, almeno per me?

È proprio vero che in questo libro ho cercato, diversamente che in quelli precedenti, di comunicare a un uditorio non già determinato.

Quando ho scritto la “Società giusta”, nell’82, avevo di mira un uditorio determinato. E’ un po’ il discorso che facevamo prima su intellettuali e politica. Avevo davanti delle facce mentre scrivevo il libro. Avevo alcuni dirigenti delle élite dei partiti della sinistra, in particolare del Partito Comunista al quale sono rimasto sempre affezionato. Avevo alcuni (come si usa dire in Italia) intellettuali che erano in qualche modo dei professionisti del maneggio del discorso pubblico, quindi generanti beni di identificazione collettiva e di appartenenza. E dall’altra avevo altri intellettuali con cui interloquivo, ma non primariamente perché come me facevano filosofia o filosofia politica, ma perché avevano un certo ruolo e io avevo una certa aspettativa sul loro ruolo quanto alle vicende della discussione pubblica e della vita politica del paese.

Quando ho scritto “Questioni di giustizia” li avevo ancora in mente. Quando ho scritto “Etica e politica” era chiaro chi avevo in mente. Quando ho scritto “Cittadinanza”, ho scritto quel libro perché finalmente, secondo me, il partito comunista aveva affrontato la sfida dell’innovazione.

Nessuno di noi quando scrive sa poi quanto pesa il fatto che i libri, da coloro per i quali sono stati scritti, siano letti in certi modi. E soprattutto non prevediamo gli effetti non attesi. Semplicemente continuiamo a mettere messaggi nella bottiglia.

Questo libro ho sentito invece di doverlo scrivere non avendo di mira un uditorio determinato, ma pensando che chiunque in qualche modo potesse aver impressioni, percorrendo questa ricerca, fosse benvenuto nella cerchia dell’ospitalità.

È vero, questo è un libro difficile. Infatti a un certo punto non mi ricordavo più niente di come lo avevo fatto, perché era troppo complicato. Ed è anche un libro che io stesso rileggendo, rileggo a vari livelli. Ma il fatto che sia chi in qualche modo fa parte della cerchia della ricerca filosofica, sia chi fa parte di altre cerchie, o anche semplicemente il fatto che persone che trovano una buona cosa esaminare riflessivamente le proprie vite, vi trovino impressioni e connessioni, per me è il massimo che potevo ottenere. Di questo sono felice e vi ringrazio di cuore.

Questo storia inizia con un articolo di Pasquale Raicaldo pubblicato su Repubblica Napoli il 22 Gennaio 2021 e intitolato “Altro che social, in Cilento le storie viaggiano sulle scarpe, lo potete leggere qui e continua con un articolo redazionale pubblicato su Repubblica Napoli il 23 Aprile 2021 e intitolato “I monumenti di Napoli sulle mitiche Superga”, lo potete leggere qui.

Questa è la foto della #scarpascritta “Coraggio” editata da Scritte e realizzata dall’azienda Confort Shoes a Caselle in Pittari con il marchio Patrizio Dolci a fine Gennaio 2021.

Questa è la foto della scarpa Superga #throwback pubblicata su Repubblica Napoli nell’articolo citato.

A scanso di equivoci, vi dico subito che se adesso state pensando che tutto questo mira non dico a dimostrare ma anche solo a sostenere che Superga ha copiato Scritte siete completamente fuori strada. Non solo perché il vecchio sociologo come me in questi casi qui non può fare a meno di andere con il pensiero al grande Robert K. Merton e alla sua accezione di Scoperte Multiple Indipendenti nelle sue meravigliose riflessioni sulla Serendipity, ma anche perché pure io ho amato le Superga per lunga parte della mia vita, alla fine le ho lasciate solo per Scritte, e non mi sembra poco.

Il “perché” di questo post si può riassumere in tre punti.

Il primo racconta di soddisfazione e anche di qualche conferma, perché se la “scoperta” che hai fatto tu, tu nel senso di Scritte e in primis del suo fondatore, Giuseppe Jepis Rivello, l’ha fatta anche la “mitica” Superga, c’è sicuramente da essere contenti e soddisfatti, almeno io la penso così.

Il secondo racconta di sfida, che per fortuna non è come ai tempi di Davide e Golia, oggi le sfide si possono giocare sul terreno della qualità, della bellezza, dell’innovazione, e anche senza esagerare con storie tipo siamo tutti uguali, è fuori discussione che al tempo dei bit i Davide sono un poco meno Davide e i Golia sono un poco meno Golia.

Il terzo racconta di mercati e di possibilità, perché il progetto ideato da Jepis, è difficilmente scalabile, perché certo Superga può fare Napoli, Milano, Parigi, Londra, New York, Tokyo e compagnia bella, ma noi possiamo fare anche Pienza, Padula, Pavia, Gerace, e lo possiamo fare a partire dalla storia di chi sceglie di indossare le nostre #scarpescritte. Noi cerchiamo autori prima che clienti, sono loro che vengono da noi, non viceversa.

Per ora non ho altro da aggiungere, magari ci ritorno su nei prossimi giorni e magari no, alla fine questi piccoli pensieri sono solo dei segnaposto per successive esplorazioni, riflessioni ulteriori da fare non solo nell’ambito del team Scritte, ma anche insieme a voi, perciò se lasciate qualche riga di commento sappiate che sarò felice di leggervi e pensarci su.

Ci sarà prima o poi

Ci sarà, prima o poi, un Paese governato dal Re più buono, giusto e onesto che si possa immaginare. Se sarà un Paese del pianeta Terra o si troverà sulla più lontana stella, a dire il vero, non ha molta importanza. Forse si potrebbe perfino evitare di dargli un nome, dato che i nomi assai di rado rivelano il senso delle cose alle quali vengono riferiti.

Il modo in cui verrà chiamato questo o quel personaggio, tale o tale altro posto avrà insomma la sola importanza che può dirsi meritata: nessuna. Un giorno, per fortuna non lontano, colui il cui nome è Segreto, stanco delle innumerevoli generazioni di lettori che in infiniti universi avranno colpevolmente confuso il termine ed il contenuto, lascerà che il Caos avvolga e sconvolga i nomi compresi non solo in questa ma in ogni altra storia narrata, scritta, o anche solo pensata.

Non sarà un gran giorno per sacerdoti e seguaci del culto di Emon, il dio che si vuole all’origine di ogni nome. Ma per intanto una balena potrà chiamarsi Pinocchio e un burattino di legno semplicemente Moby Dick, don Qujote sarà un tormentato principe di Danimarca e Hamlet un visionario cavaliere della Mancia.

Coloro i quali, per ragioni diverse e che ugualmente ignoro, dovessero un giorno incontrare le vicende che sto per svelare, sappiano in ogni caso che i protagonisti, i fatti e finanche la maniera in cui questi si vorranno intrecciare saranno necessariamente lontani da quelli che sono soliti popolare la vita di ogni giorno.

Prima o poi, ogni cosa qui detta o anche solo immaginata sarà infatti inesorabilmente vera.

Un’isola, uno strano congegno ed un cielo con le bollicine

Gli avvenimenti che intendo raccontare avranno luogo tra il 30° ed il 40° parallelo, ad Oriente di quella che ai giorni nostri viene chiamata Fossa di Kermadec, su un’isola grande abbastanza per essere popolata da alcune decine di milioni di abitanti. Niente di più, insomma, di una delle tante macchie di terra immerse in quell’Oceano esteso per 180 milioni di chilometri quadrati che, attraversato nel 1520 da Magellano, è stato successivamente denominato, senza alcuna conseguenza sulle illimitate possibilità di ogni sua particella di acqua e di sale, Pacifico.

Per le sue caratteristiche la Cyrlandia (è questo il nome o, se si preferisce, il nome del nome, dell’isola in questione) può essere considerata a metà strada tra i Paesi in via di sviluppo e quelli cosiddetti avanzati.

La pesca, con le attività di trasformazione ad essa collegate, ed il turismo sono ovviamente le sue fonti principali di lavoro e di ricchezza.

Le speranze per il futuro sono però legate alla commercializzazione ed alla vendita sui mercati mondiali di Mikemito, il materializzatore ovulare ad alta risoluzione che consentirà di riprodurre in tempo reale, direttamente a casa propria, qualunque personaggio della televisione. La scoperta di Mikemito darà alla Cyrlandia e al professor Oid, direttore della scuola elementare nel quale è nato ed è stato sviluppato il progetto, la fama ambita e vana che dà l’avere un nome che sopravvive a sé stessi.

Le condizioni climatiche dell’isola dipendono fortemente, come del resto avviene da ogni altra parte, dallo stato d’animo della gente. Marinai e vecchi pescatori raccontano che, negli ultimi tempi, accade assai di frequente di incontrarvi, la sera, un cielo così denso di stelle da sembrare un mare con le bollicine.

Una città, un palazzo ed un architetto venuto da terre lontane

La città di Urala è la capitale del regno di Cyrlandia da quando una guerra, stupida come tutte le guerre e ancora di più, ha avuto tra le sue conseguenze, neppure tra le peggiori, la totale distruzione dell’antica Arula. La scelta di Urala è stata considerata, a quel punto, assolutamente naturale. E’ infatti qui che la famiglia reale è solita trascorrere gran parte dell’anno, in un antico palazzo dalla struttura simmetrica ma assai particolare progettato da un architetto venuto da terre lontane. Che vi si acceda da levante o da ponente, con lo sguardo rivolto ad austro o ad aquilone, ci si trova di fronte allo stesso, identico scenario: una sala d’ingresso tetragonale che, ad uno dei lati, defluisce in uno stretto andito dal quale si accede in una seconda sala, di ampiezza doppia rispetto alla precedente e così ancora andando avanti si giunge infine in un immenso salone dal quale è possibile accedere al piano superiore, riprovevole e inutile specchio della vanità di un uomo.

Matto Curiel e l’importanza delle piccole cose

Matto Curiel è un re assai rigoroso, riservato, assai poco incline al lusso e agli sfarzi. L’esatto contrario di Re Acici, il sovrano dell’isola vicina, famoso per le feste alle quali accorrono nobili di ogni tipo e da ogni parte del globo, famigerato per i forzieri perennemente vuoti e le tasse con cui è solito perseguitare i malcapitati sudditi.

Perfino nella magica terra di Bula Matari, dove vivono curiosi esseri condannati a possedere la memoria delle vite precedenti ed il presagio di quelle future, si parla di Matto come di un sovrano dalle doti molto particolari. Sembra che non perda occasione per dimostrare il suo rispetto per le leggi e per le regole e che possieda la grandezza di chi conosce l’importanza delle piccole cose, quelle che anche tra le persone comuni fanno la differenza. Nonostante i tanti cortigiani disposti, pur di compiacerlo e di giustificare i propri privilegi, a chiudere un occhio o a fare uno strappo alla regola, non c’è in tutta l’isola chi possa affermare in buona fede che egli approfitti della propria condizione di Re.

La cosa è considerata da tutti assai poco ordinaria. In fatto di cultura ed osservanza delle leggi in Cyrlandia c’è infatti ancora tanta strada da fare e perfino i governi insediati dal padre e prima ancora dal nonno di re Matto hanno lasciato molto a desiderare in quanto ad onestà e competenza.

Ruberie si sono succedute a ruberie, gli uomini migliori sono stati sovente emarginati ed i soli ad aver incrementato le proprie fortune sono stati gli amici dei potenti o, al massimo, gli amici degli amici dei potenti. Si racconta che perfino tra i membri della famiglia reale ci sia stato chi non sempre ha saputo mantenere un comportamento esemplare e quel che è certo è che agli stessi re Darol e Rodal, nonno e padre di Matto, non sono state risparmiate osservazioni e critiche. Naturalmente, non c’è stato bisogno e tanto meno occasione che esse fossero riferite direttamente alle azioni delle loro regali persone. Per l’arbitrario giudizio del popolo è stato più che sufficiente l’aver tollerato che il Paese diventasse terra di conquista per impostori di ogni tipo.

Nasce una stella

Con l’ascesa al trono di Matto Curiel inizia il tempo delle novità e dei cambiamenti. Rinnovando una tradizione di cui si era persa memoria egli annuncia la volontà di assumere personalmente la guida del governo e non trascorre molto tempo prima che le sue doti, unite alla capacità di stimolare ed attrarre le intelligenze e le competenze migliori dell’isola, diventino proverbiali.

Studiosi e scienziati della politica, che anche in Cyrlandia sorgono più numerosi dei funghi, fanno a gara per annunciare, ossequiosi e festanti, la consacrazione del nuovo leader mentre i direttori di quotidiani e reti televisive, interpellati telefonicamente dai cittadini nel corso di periodici sondaggi, sono per una volta rispettosi della verità ed affermano che non si vedrà Re migliore di lui per molti secoli a venire.